|

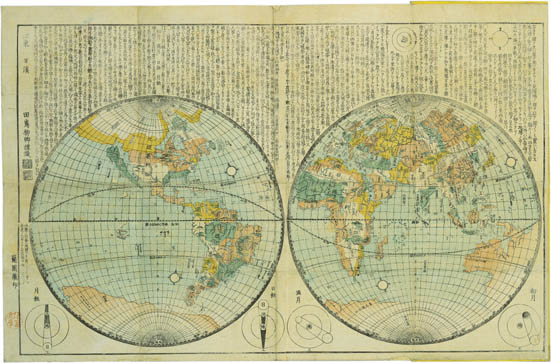

「万国全図」(複製)

刊年:江戸時代後期 寸法:70×46cm

この地図は、江戸時代後期に作成された東西両半球で表現された世界図です。鎖国体制のもと世界の情報は蘭学という形で伝えられ、オーストラリアが一部のみ描かれたり、カリフォルニアが大陸から切り離されてかかれている反面、樺太が島として描かれている点が注目に値します。また、地図の余白には日蝕や月蝕など天文学的な説明や各地域の地誌も書き加えられています。

価格:品切 |

|

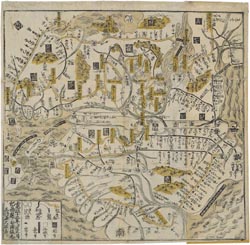

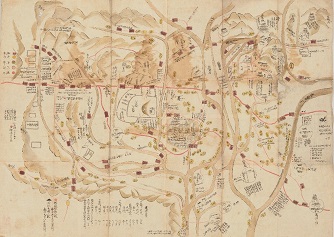

「濃勢尾州川通絵図」(複製)

刊年:江戸時代 寸法:114×61cm

この地図は、河川行政をつかさどった美濃郡代笠松陣屋堤方役所によるもので、大約ながらも木曽三川とそれに流入する小河川を描いています。油島の喰違堰が描かれていることから宝暦治水以降であり、河口部の八穂、六野新田が天保8年に開発され,安政2年の大水害で亡失田となっていることから、その頃の作成と考えられます。

価格:品切 |

|

「西国三十三ヶ所巡礼案内絵図」(複製)

刊年:寛政13(1801)年 作者:不明 版元:紀刕藤白浦・志ほ屋大治郎 寸法:41×42cm

この地図は、谷汲山華厳寺を結願札所とする西国三十三ヶ所巡礼の案内図です。本図は明治の中ごろまで踏襲されたデザインによるもので、街道や海路に宿場間や港間の距離を明記し、札所や巡礼道には淡黄色を使った色刷りの巡礼図です。

価格:500円 |

|

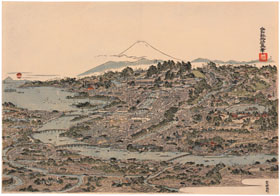

「江戸名所絵」(複製)

製作年代:享和3(1803)年頃 作者:鍬形紹真(筆) 版元:野代柳湖(刻) 寸法:40×57cm

この地図は、大川(隅田川)東岸の亀戸天神の上空から西方の富士山の方向に向かって、江戸の町が一望のもとに描かれています。大川に浮かぶ船、道や橋の上を歩く人々、芝居小屋など数々の河川や濠に面した庶民の町の様子も詳しく描かれ、当時の活気が伝わってきます。

価格:品切

|

|

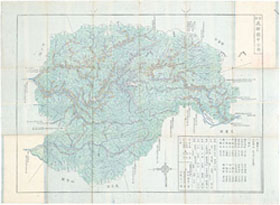

「官許飛騨国全図」(複製)

制作年代:江戸時代 作者:松村梅宰 寸法:59×80cm

この地図は、全体が山を表す緑色で覆われ、国境には高い山々が連なり、乗鞍岳・穂高岳など一つ一つに名前が記されています。山国である飛騨国らしさが表された絵図といえます。

価格:500円 |

|

「大日本國沿海略圖」(複製)

製作年代:慶応3(1867)年 監修者:勝海舟 寸法:72×79cm

この地図は、幕末に流行した翻訳日本地図の代表的なもので、勝海舟が、英国地図を復刻したとする序文があります。

図版の特徴として、南が上になっています。

価格:500円 |

|

「日本輿地略図」(複製)

製作年代:江戸時代後期 作者:藤貞幹写作 寸法:24×74cm

本図は行基作とされる日本図の典型といえ、平安時代作のものを、江戸時代京都下鴨神社の祠官が模写し、それを藤貞幹が写したものと考えられる。

図中の郡の数631は江戸時代の数である。朱線の東海道は伊勢を通らず美濃で東山道から分かれ、東山道は飛騨路から信州へ、北陸道は若狭から越前へと描かれている。

価格:500円 |

|

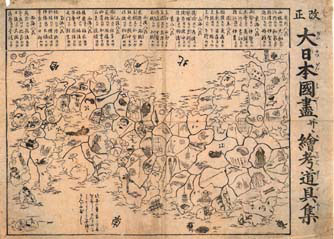

「改正大日本國盡并繪考道具集」(複製)

製作年代:江戸後期~明治初期 作者:不記 寸法:37×51cm

文字で絵を描いた「判じ絵」「判じもの」と呼ばれたもので、「火」と「田」で「飛騨」、「椅子」の絵に濁点を付け「伊豆」と読ませるなど、日本各地の国名を絵で表現しています。

このような「判じ絵」は、江戸や京の名所を表した地図や暦などにも見られます。

価格:500円 |

|

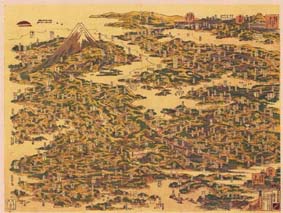

「木曽路名所一覧」(複製)

刊年:文政2(1819)年 作者:葛飾前北斎戴斗(筆) 版元:衆星閣(蔵) 寸法:43.2×56.3cm

「東海道名所一覧」と同じく北斎の作です。

「木曽路名所一覧」では琵琶湖を大きく描いています。

価格:品切 |

|

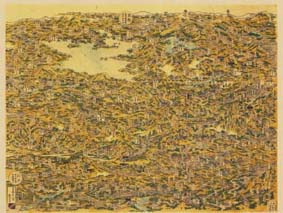

「東海道名所一覧」(複製)

刊年:文政元(1818)年 作者:葛飾前北斎戴斗(筆) 版元:衆星閣(蔵) 寸法:43.2×56.3cm

「富嶽三十六景」などで知られる北斎の作ですが、本図は広い地域の景観を連続させて一幅の絵の中に納めようと挑戦したものと思われます。

上空から俯瞰的な描写法で地形を描く鳥瞰図技法を用い、富士山を大きく描き、構図を引き締めています。

価格:500円

|

|

「美濃国郡県人跡路程図説」(複製)

外題:改正美濃国全図

製作年代:江戸後期 木版墨刷 版元:更地堂(蔵)、岡田啓(識) 寸法:47×64cm

題名から美濃国の様子を支配領域にとらわれず描いたものです。山や川だけでなく城郭や町村、名所旧跡などが細かく書き込まれ、図の周辺には「美濃」の国名の由来や各郡の歴史・名産などの説明があります。

価格:500円 |

|

「仮題 関ケ原合戦図」(複製)

製作年代:江戸時代 作者:不詳 寸法:66×48cm(原寸:108×78cm)

本図は、関ケ原合戦の前哨戦を含めた合戦を一枚の図に描いたものです。他の合戦図との差別化を図るためか、岐阜城の天守の他に大垣城をはじめとして郡上八幡城や犬山城、清須城の天守が描かれていること、また、合戦場を示す「合戦」という記載が随所に見られることなどが特徴となっています。

価格:品切

|

|

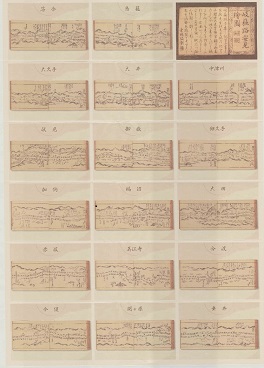

「(外)岐蘇路安見絵図(部分:馬籠から今須へ)」 (複製)

作者・版元等:桑楊(編)茨城多左衛門・須原屋茂兵衛・萬屋清兵衛(版元)

製作年代 :宝暦六年(1756) 原寸:11×32㎝(開いた寸法) 印書:木版墨刷

本図は、江戸日本橋から京都三条大橋までの道中の風景を、道行く人や人家、一里塚の木の種類と数、山々の様子を詳細に絵と説明文で紹介している「岐蘇路安見絵図」の岐阜県内の十七宿を一枚の紙面(727㎜×1028㎜)にしたものである。題に「安見絵図」とあるように、宿場から次の宿場までを見開きにして見安く工夫されている。また、作成にあたっては、貝原益軒の『岐蘇路記』(木曽路之記)と千鐘坊の『木曽懐宝鑑』を参考にしている。

価格:800円 |

|

「外題 関ケ原合戦古図」 (複製)

作者:不詳 製作年代 :江戸時代中期 寸法:69×39㎝(原寸:215×122㎝)

本図の外題は「関ケ原合戦古図」とあるが、慶長5(1600)年9月15日の最終決戦(本戦)のみを描いた図ではなく、本戦から約一か月前に始まった前哨戦を含めた時間的幅のある出来事を一枚の図に描き表したものである。そのため、図の中心は関ケ原ではなく大垣城辺りが中心に描かれている。

また、本戦と前哨戦の描かれ方についても、本戦と前哨戦を同等の大きさで取り上げている。

価格:500円 |