名前よみ

うだがわ ようあん

生没年

1798年-1846年(寛政10年-弘化3年)

解説

江戸時代末期、長く続いた鎖国体制が揺らぎはじめました。学問の世界でも、長く中心であった伝統的な漢学から、蘭学と呼ばれる西洋の考え方が入りだし、多くの学者が取り組むようになりました。中でも医学を中心とした自然科学の分野においては、当時の日本人には想像も出来なかった知識がたくさんありました。学者たちは、命がけで、あるいは寝食を忘れて、新しい分野に取り組んでいきました。

その中で、植物学と化学において、いち早く西洋の考え方を導入し、新たな学問の先端を進んでいったのが、宇田川榕庵でした。

蘭学者の家系

榕庵は、寛政10年(1798)3月9日、大垣藩医江沢養樹の長男として生まれ、幼名は榕(よう)と言いました。「榕」は熱帯産の木ガジマルのことで「榕樹」とも書きます。

父養樹は、もともと越後見付の人で、江戸へ出て、はじめ漢方医学を学び、ついで西洋医学を、さらには西洋流の科学・技術を学んだ大変優秀な蘭学者でもありました。

榕庵は、文化8年(1811)、父の師匠にあたる津山藩医宇田川玄真の養子となります。宇田川家は当時における蘭学の中心的存在の一つであり、義父玄真、さらには義祖父玄随も蘭学者として著名な存在でした。

榕庵は、まず伝統的な漢方医学や本草学を学びますが、やがてオランダ語や蘭学を学びます。

文政9年には、天文方蕃書和解御用において、「フランス人ショメールが編纂した百科全書のオランダ語版」を翻訳する事業に参加しました。『厚生新編』(こうせいしんぺん)と名付けられたこの書物は文化8年(1811)から弘化2年(1845)まで34年にわたって翻訳が続けられました。結局出版はされずに終わりましたが、日本に十八世紀中頃のヨーロッパの新しい科学・技術上の知識をもたらしました。

その頃、義父玄真は西洋薬学を紹介する大著『新訂増補和蘭薬鏡』(おらんだやくきょう)(全18巻)と『遠西医方名物考』(えんせいいほうめいぶつこう)(全36巻)に取り組んでおり、榕庵は義父を助け、これらの完成にも尽力しました。

本草学から植物学へ

伝統的な本草学では、ある植物が人にとって毒か薬か、どのような働きがあるか、が重視されてきましたが、その植物自体の構造や性質はあまり問題にしてきませんでした。

しかし、西洋から新たな薬や植物が紹介されるようになると、日本にあるどの植物が、西洋のそれと同じであるか、違うのか、正確に分類・同定する必要が生じました。榕庵は蘭学に取り組む中で、植物を正しく分類し構造や生態を理解するための植物学という学問があることを知りました。

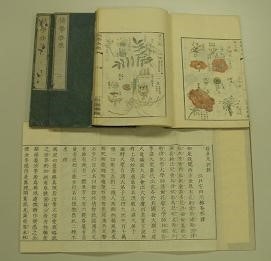

彼は、植物学の考え方を広めるために経文の形式を取った『菩多尼訶経』(ぼたにかきょう)全1巻を書き、さらに本格的な植物学書『理学入門植学啓原』(しょくがくけいげん)全3編を書きました。これらが日本で初めての植物学の書物でした。

化学の扉を開く

生薬が中心の漢方医学に対し、西洋医学で用いる薬を作ろうとする場合、自然から採取した素材をそのまま使うだけでは得られないものがたくさんあります。抽出し、精錬し、あるいは化合させることは不可欠です。榕庵は、医学・薬学を学んでいくうちに化学にも取り組むことになります。

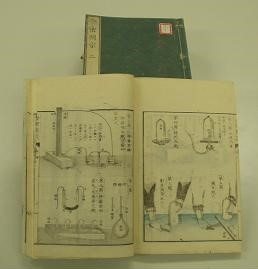

彼が著した『舎密開宗』(せいみかいそう)全7編18巻は、イギリス人ヘンリーが英語で書いた化学の入門書で独語訳され、さらにオランダ語訳されたものを元に、何十冊もの化学書、薬学書などを参考にして、榕庵が独自の解釈を加えてまとめたものです。

これが日本で初めての化学についての書物でした。当時の日本には「化学」という言葉はまだありませんでした。「舎密」(せいみ)という語は、オランダ語で化学を意味する"chemie"の音に漢字を当てたものでした。

この本を著すにあたって榕庵が工夫した用語がいくつも今日でも使用されています。「元素」「成分」「水素」など今ではごく当たり前に使われる用語ですが、これらの訳語を考えたのが榕庵だったのです。

榕庵が『舎密開宗』の出版を始めたのは天保8年(1837)のことで、最後の第7編が出たのは弘化4年(1847)とされていて、彼の死後のことでした。

榕庵は弘化3年に48歳で亡くなり、飯沼慾斎の子興蔵が養子として後を継ぎました。

榕庵は、植物学および化学の祖として、日本科学史上に大きな足跡を残しています。

(岐阜県図書館蔵書)

(岐阜県図書館蔵書)

(岐阜県図書館蔵書)

参考文献

- 『日本の科学の夜明け』(道家達将著、岩波書店、1979年)

- 『シーボルトと宇田川榕庵』(高橋輝和著、平凡社、2002年)

- 『濃飛偉人伝』(岐阜県教育会、1933年)

- 『新修大垣市史 通史編1』(大垣市、1968年)

- 『郷土大垣の輝く先人』(大垣市文教協会、1994年)

- 『郷土歴史人物事典 岐阜』(吉岡勲編著、第一法規出版、1980年)

いずれも岐阜県図書館蔵書

宇田川榕庵著作

- 『新訂増補和蘭薬鏡 全18巻』(文政11-[13]年)

- 『遠西医方名物考 全36巻』(文政5-8年)

- 『舎密開宗 全7編』(天保8-弘化4年)

- 『菩多尼訶経 全1巻』(昭和40年復刻版)

- 『植学啓原 全3巻』(天保8年)

いずれも岐阜県図書館蔵書